凝固的往事

——访特等功臣邱少云的班长锁德成老人

作者 祁 波

重阳节前夕,我怀着崇敬的心情,来到山清水秀而又偏僻幽静的徽县麻沿乡斩龙村,看望心目中久仰的英雄——中国人民志愿军特级功臣邱少云的班长锁德成,给他送去节日的问候与祝福。

说来也巧,当我们乘坐的车行驶到峰回路转的麻沿河畔时,正好遇上从乡政府办事回来,拄着一根拐杖,瘸着受伤的双腿往村里走的锁德成。同行的麻沿乡乡长将老人搀扶上车,几分钟后,我们便来到坐落在小陇山林区的斩龙村。大家在锁老的引领下,走进一个典型的农村庭院。不大的院子里,堆放着一堆柴草,坐南朝北的3间土坯房,经烟熏火燎已现出破旧和衰败,依山而建的5间北房瓷砖贴面,室内摆设着彩电、高档沙发、席梦思床和一些新式家具。

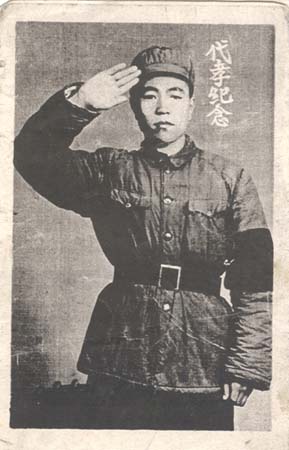

我们尚未坐稳,热情好客的锁老就高喉咙大嗓子地让他的女儿锁爱梅给客人沏茶倒水,他的女婿也忙前忙后,给我们装烟添水,非常热情好客。也许是我从小对烈火金刚邱少云的英雄事迹印象太深,看着眼前这个86岁高龄,身板还很硬朗且衣着破旧、走路离不开拐杖、饱经风霜的脸上布满皱纹的老人,让人很难想像他就是经历了抗美援朝战争血与火的洗礼,为世界的和平与发展而献身的战斗英雄邱少云的班长。当我得知老人听力不好,只能将所要采访的问题用正楷写在纸上,他才能答复时,不由自主地写下了一句提问:“老人家,您真是邱少云的班长吗?”锁老用颤巍巍的双手接过我递给他的纸条,拿在眼前仔细地瞅了一下,长久地望着我,用苍老的声音反问道:“这还有假?”然后,他小心翼翼地从内衣口袋里掏出一个小塑料袋来,里面装着一本磨得破损不堪的《中华人民共和国奖章证书》,中间还夹着几张已经发黄了的老照片,摆在我面前的玻璃茶几上。我拿起最上面的一张,仔细端详,认出这穿着志愿军服装、英气勃发的年轻战士,就是面前这位饱经风霜的老人,当年的他英俊、威武!还有几张背后写着字的照片,是战友赠送他的标准的半身胸照,他对这些照片的珍爱程度,让人看了心生感动。此刻,虽然他默不作声,但我知道他的心又回到那硝烟弥漫的朝鲜战场。几分钟之后,他深深地叹了一口气,惋惜地说:“几年前,县武装部部长和一位《解放军报》的记者借走我和邱少云的照片,说是用完就还给我,没想到现在还没个影子,也不知到哪里去寻找。我是邱少云的班长,和他朝夕相处了两年半时间,后来,又眼睁睁地瞅着他在烈火中阵亡……”说到这里,他的眼眶有些湿润,似乎又陷入了对往事的回忆和对战友的思念之中。那些为了新生的共和国而出生入死、浴血奋战的志愿军战士,在某种意义上或许更能理解和平的真正内涵,也更懂得什么是爱,什么是恨,基于这样的认识,他们把异国他乡的热土视为自己的家园,把那里的人民视为自己的兄弟姐妹,用青春和热血谱写了一首永恒的大爱之歌。

时间定格在1950年6月,美帝国主义悍然发动了侵略朝鲜的战争,把战火烧到了鸭绿江边,严重地威胁着中华人民共和国。在此关键时刻,党中央和毛泽东主席英明地决定,派遣中国人民志愿军开赴朝鲜,同英雄的朝鲜人民和朝鲜人民军一起,并肩作战,抗击侵略。在四川成都参加中国人民解放军的锁德成积极响应毛主席“抗美援朝、保家卫国”的伟大号召,于1951年3月20日,他和邱少云等战友一起,带着祖国人民的重托,随中国人民志愿军第15军第29师第87团3营9连1排3班跨过鸭绿江,开赴到战火正酣的朝鲜参战。当他们踏上朝鲜的国土,经过新义州,眼前便是一种凄凉的景象,美帝国主义和李承晚集团的“油桃子”在空中怪吼乱叫,到处弹坑累累,断墙残壁,烧焦的树木还在喷着火苗,许多老人和儿童倒在血泊中。目睹了朝鲜人民遭受的苦难,倍加激起志愿军战士对帝国主义反动派的仇恨,怒火在大家心中燃烧,表示一定要为打败美国侵略者贡献自己的一切。锁老说,当时他还不是班长,班长是一位大个子的河南人,来自四川铜梁县的邱少云年仅18岁,他平时很少说话。赴朝后不久,因为后方供给遭到敌人封锁,部队连续20多天没吃上饭,只能靠野菜充饥,在如此艰苦的条件下,邱少云说的几句话给他留下了终生难忘的印象:“为了保家卫国,挨上几天饿问题不大,凑合着把命留住再说”。

稍停了一会儿,锁德成老人又指着他左眼皮上被烧伤的疤痕,回忆说:“1952年10月11日,我和邱少云所在的部队又接受了一项光荣而艰巨的任务:在平康与金化之间的三九一高地上,消灭盘据在那里的李伪部队,将战线向南推进。三九一高地位于上甘岭右侧铁源东北十余公里处,山势极其险峻,狭长孤立,南北两峰对峙,全长约1200多米。高地上驻守着敌人一个加强连,山上修筑了大量碉堡,布满了铁丝网。这里是敌军右翼前哨阵地的主要支撑点,也是敌人的耳目和保障。它犹如一颗毒钉楔入我军阵地,严重威胁着我军阵地的巩固和平康、金源地区的安全。如果尽快夺下这块高地,不仅可以改善我军的防御态势,而且能对敌人形成很大的钳制和威胁。但是,要夺取三九一高地,却不是一件容易的事情。最大的困难是从我军阵地到该高地要经过3000多米宽的开阔地。在这样无遮无拦的平坦地带冲击,必然会遭成过多的伤亡,直接影响战斗的胜利。为了拔掉这颗毒钉,歼灭盘踞在三九一高地的敌军。我军曾派出侦察小组,对该高地周围的地形与敌人的火力配备等情况进行了全面摸底。在此基础上,又进行了充分的讨论研究,最后决定在发起进攻的前一天夜里,将一个营500多名精兵潜伏到敌人的前沿。

上级把这项特殊任务交给了某部3营,锁德成和邱少云一起被选进参加潜伏的队伍,还承担部队发起进攻后扫除路障爆破的艰巨任务。10月11日傍晚,全武装的3营指战员集结在蔓山地区。随着师首长的一声令下,全营指战员在伸手不见五指的黑夜经过20公里的急行军,按预定时间秘密地潜伏在指定的区域。邱少云潜伏在三九一高地东边距山脚只有几十米的杂草丛中。这里杂草丛生,高低不平,正好在敌人的火力圈之内。他和战友们从头到脚都披挂上了伪装草,秋风吹来,伪装和野草一起飘动,使敌人难以发现。但是,在夜间潮湿阴冷,白天既闷热又蚊虫叮咬的荒草滩里一动不动地等待出击的命令,该是多么漫长、多么难熬啊!时针缓慢地移动到10月12日中午时分,意外的情况发生了:敌军派出的几个巡逻兵猫着腰蹿出战壕,端着枪到山下搜索,一边走一边盲目地往草丛中打枪。突然,有一个敌人发现了埋伏在地坎边的小李,被吓得乱喊乱叫,慌忙向草丛中扫了一梭子,扭头就往山上的据点爬。其余几个也被吓破了胆,失魂落魄地往回逃跑。片刻之后,驻守在山上的敌人便向草丛中扔下两发指示目标的烟雾弹,浓烟刚起,敌人就开始乱扔燃烧弹。潜伏地带很快燃起了几处大火,野草噼噼啪啪地燃烧了起来,这时,敌机又将一排燃烧弹凌空倾泻下来,其中一颗落在离邱少云不到两米的地方,飞迸的汽油燃烧液溅在邱少云的腿上,点燃他身上插的伪装,他被一团熊熊燃烧的烈火包围了起来。邱少云的身后是一条水沟,如果他当时稍微往后挪几步,或者翻个身滚到水沟里,身上的火肯定能熄灭。但是,只要他挪动一下身子,敌人就会发现目标。潜伏部队就会完全暴露,不知有多少战友就会倒在这里。为了不暴露目标,邱少云硬是咬着牙关,忍着剧痛,任凭烈火燃焦头发和皮肉,将双手深深地插进泥土里,身体紧贴着地面,直至壮烈牺牲。靠近他的几位战友看到全身燃烧的邱少云,个个心如刀绞,他们多想爬过去把战友身上的火扑灭呀!可是为了保存实力,避免更多的生命损失,夺取最后的胜利,他们竭力克制住内心无与伦比的痛苦,眼睁睁地瞅着自己朝夕相处的战友在熊熊烈火中阵亡,低沉的哭泣声从战友们的胸膛里挤压出来,生离死别的场面和情景是那么令人震撼,那么令人难以忘怀,给锁德成和战友们留下深深的烙印。

死是生的升华,执行潜伏任务的战友们都以英勇顽强的邱少云为榜样,严守潜伏纪律,等待着进攻时刻的到来。当天下午5时30分,敌人的枪声停下了,烈火也渐渐熄灭了,随着冉冉升起的信号弹和嘹亮的进军号声,潜伏在草丛中的志愿军战士以迅雷不及掩耳之势,攻打并占领了三九一高地。

战争结束以后,中国人民赴朝慰问团在赠给特等功臣邱少云烈士的锦旗上写道:“中国人民志愿军伟大战士邱少云永垂不朽”。志愿军第15军全体指战员献给邱少云烈士家属的锦旗上写道:“祖国人民的光荣”。为了表彰邱少云崇高的集体主义精神和顽强的革命意志,他被志愿军某部党委追认为中共正式党员,中国人民志愿军领导机关于1952年11月6日给他追记特等功,后来又追授他为“中国人民志愿军一级英雄”的称号。朝鲜民主主义共和国最高人民议会常务委员会授予他“朝鲜民主主义共和国英雄”称号,同时授予金星勋章、一级国旗勋章,并在金化西面的三九一高地石壁山刻下了一行大字:“为整体、为胜利而牺牲的伟大的战士邱少云同志永垂不朽。”

时间永远是走得最快的,硝烟散去已经半个多世纪了。但是,作为邱少云的亲密战友,锁德成至今还在为邱少云的壮烈牺牲而悲伤。他哽咽着说:”假如他活着的话,也是80多岁的人啦!“他还颇有感触地说,实际上,肉体的消逝并不可怕,因为每个人的肉体迟早都会消失的,可怕的是活着的人把应该记住的忘记了!

在参加三九一高地的战斗中,身负重伤的锁德成被送回国内。先是在吉林交河陆军22医院治疗,接着又被送到四川泸州陆军24医院进行治疗。后来,又安排他到陕西华阴县疗养,并用9个月时间学完了初中的文化课程。直到1961年身体完全恢复后,回到家乡务农。目前,他除了享受国家给予的每月600元抚恤优待金之外,每年6000多元的医疗费也实报实销。逢年过节,乡村干部都要到他家进行慰问。日常生活中,无论他遇到什么困难,县乡有关部门都及时解决。由于他爱读书看报,乡党委给他订赠了《党的建设》杂志,还经常给他送来时事读物。兰州大学和西北师大以及兰州铁路局还先后请他做过多场报告,师生们不顾路途遥远,每年都来看望和慰问他。党和政府的温暖,社会各界的关爱,使他很受感动。

采访结束后,当我向锁老告别时,看到他向我挥手致意的身影,在绚丽的晚霞映照下,犹如一尊雕像屹立在村口。衷心祝愿他像那小陇山上的不老松一样,生命之树常青!

(来源: 陇南日报,2009-11-16 10:39 编辑:杨晨雨,图片由市档案局提供)